现在的位置:主页 > 综合新闻 >

冯俐|话剧《主角》:追求文学精神的戏剧

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:追求文学精神的戏剧 陕西人民艺术剧院根据陈彦同名长篇小说改编的话剧《主角》在今年二月首演以来以及近期开启的全国巡演中,不断获得大众好口碑的同时,也在先后开展的十多场

追求文学精神的戏剧

陕西人民艺术剧院根据陈彦同名长篇小说改编的话剧《主角》在今年二月首演以来以及近期开启的全国巡演中,不断获得大众好口碑的同时,也在先后开展的十多场专家研讨会上收获了几十位业界专家的盛赞。关于这部戏的思想内涵、艺术成就及深远意义,可谓“前人”之述备矣。继改编陈忠实的《白鹿原》、路遥的《平凡的世界》之后,《主角》的推出,也让陕西人民艺术剧院完成了“茅奖三部曲”的创作,并因此获得“文学剧院”美誉。

一部故事跨度40年、六七十万字的长篇小说,要“全本”搬上舞台在三个多小时里呈现,采用“叙事体”作为剧本结构几乎是必然的选择。小说是叙事的艺术,戏剧是行动的艺术,而原著作者陈彦本人又是自由行走于文学和戏剧前沿的大家,如何在原本就充满了戏剧性的长篇小说基础上,以不到其百分之一的字数完成全本的、戏剧的再创造?编剧在小说的沃土之上,生成、升成了50“场”戏,组织了50个美妙、丰富、变化多端的戏剧场面。其中每场戏都构置了一两个甚至多个有效的戏剧情境,变化多端却又万变不离其宗(人物性格、人物命运)的戏剧冲突,形成了不依赖“交待性语言”的无数个尖锐、精彩的戏剧瞬间。

中国儿童艺术剧院院长、剧作家

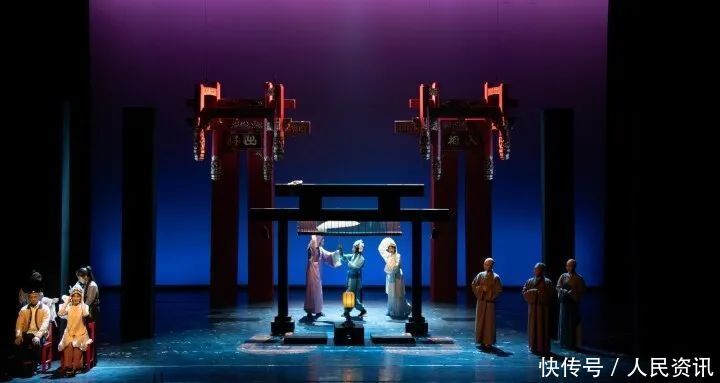

话剧《主角》是对陈彦同名长篇小说的原汁原味全本改编,讲述了秦腔名伶忆秦娥从一个放羊娃成长为舞台主角的艰辛历程,通过她近半个世纪人生的际遇反映出大时代中几代秦腔人的命运沉浮,展现了一幅波澜壮阔的社会图景。我认为,这是一次艰难却成功的文学名著改编,它保留了小说深厚的文学精神,也创造了独特的戏剧性舞台呈现,是一部精彩得令人目不暇接的舞台艺术品。

冯 俐

胡宗琪导演的作品中,之前我最喜欢《白鹿原》和《詹天佑》,其中尤为突出的是他总能在极精彩的剧作上更加精彩地驰骋,并在叙事体戏剧上不断形成具有个人风格特点的、极有戏剧力量的表现原则,其戏剧语言充满文学内涵。而他娴熟的时空迭加,更是文学和影视语言的舞台化,极大地拓展了舞台时空。这些在该剧中更加出神入化令人印象深刻。比如:第二十八场“忆秦娥婚房”,前半部分是秦娥给新婚丈夫定规矩,接着是丈夫刘红兵保证为了她更好地唱戏,五年之内不要孩子。结果,秦娥怀孕了。团长来找刘红兵算账,两人在前演区一个气急败坏一个嬉皮笑脸地吵着,后区原本躺在婚床上的秦娥则一次次地被化妆师叫到一旁的椅子上扮戏,穿上戏服上场;下场脱戏服,回到床上;又被叫起来穿上不同的戏服上场;又下场脱戏服躺回床上。这个过程中,肚子在显大,秦娥越来越疲惫,这不断地在扮戏和待产之间的具有发展性的动作,令人看着心疼,令人看到一个女演员的不易。她最后一次从床上起来,手里已抱着娃娃。而前演区的团长暴跳如雷地骂着刘红兵拂袖而去??这种舞台上时间固定又流淌、写实又写意,既有好台词又有后区无声表演出来的、通常只有文字才能表达的叙述和感叹,令人想象无限,充满文学内涵。

《主角》所有的舞台艺术语汇也都在聚焦于原著的文学精神。尤其令我印象深刻的,是秦娥不变的内衣颜色:从最早被舅舅带进剧团,脱去那件“怀娃婆娘”般的外衣,我们就看到了她那件粉色的内衣。四十年中,秦娥无数次当众穿上各种华丽戏服,成为各种传奇中的女主角,但只要回到她自己,永远都是那一袭粉色。我想导演和服装设计是在舞台上完成了小说作者借秦八娃之口说出来的终极追求:创造“美到极致”的人物形象。小说作者始终以温厚之笔下“狠手”,不断制造着残酷的命运,一次一次地将主人公推到绝境。主人公在艺术上吃的苦、在生活中吃的苦,一口比一口更难咽。而主人公就这样一口一口地咽下去,在身体、情感、命运的极限中一次次蜕变、重生。戏剧则带领着观众经历同样沉重的心灵跋涉,同主人公一同不断地体验并超越戏曲演员的独特生活、体验并超越对时代的记忆、体验并超越生活百态世道人心、体验并超越生命和成长的历程,体验并超越了人物的时代性,思考艺术的价值——“把戏唱好,让更多人得到喜悦”,思考艺术家的生命意义——“唱戏是大修行,度人度己”“让你生命的烛光,在舞台上照亮更多生命的忧暗”,扣问艺术、生活、生命,寻找到几近信仰般的生命境界——“宽恕一切”。而这一切文学的表达,都被这部戏用戏剧语言形象地表达出来。舞台上这件粉色衣服,就代表着忆秦娥的生命底色——纯洁、柔弱、天真、美好、充满活力。如同一朵粉红色的莲花,出淤泥而不染,濯清涟而不妖,她的存在就是这世界的一份特别和美好。而舞台上那始终矗立的戏台,那顶天立地的柱子上“出将”“入相”四个字,则无语地寓意着“人生如戏,戏如人生”,进而寓意着这是一个关于戏剧人的故事,更是人生的戏剧、历史的戏剧。

文章来源:《戏剧文学》 网址: http://www.xjwxzz.cn/zonghexinwen/2022/0823/582.html

上一篇:用戏剧作品致敬文学力作

下一篇:江苏兴化籍作家五次斩获鲁迅文学奖 “中国文学